第78回日書展受賞者 奥村静香先生

響き合う墨跡、抑揚に富む筆致で漢詩の情景にいざなう

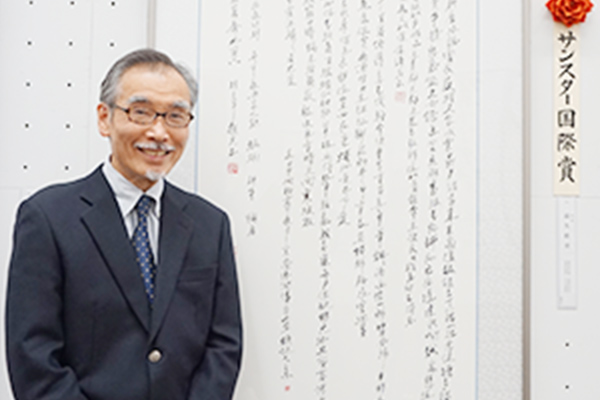

サンスター国際賞受賞 奥村静香先生インタビュー

受賞作

「塞北梅花羌笛吹 淮南桂樹小山詞 請君莫奏前朝曲 聽唱新飜楊柳枝

南陌東城春早時 相逢何處不依依 桃紅李白皆誇好 須得垂楊相發揮」

劉禹錫(りゅううしゃく)樂府詩集 楊柳枝 第一首・第二首

第78回日書展サンスター国際賞は、漢字部の奥村静香(おくむら せいか)先生が受賞されました。

作品は中国唐時代の漢詩で、詩人の劉禹錫(りゅううしゃく)の楊柳枝(ようりゅうし)という詞。「樂府詩集」近代曲辭に収録されています。今回の受賞作品は、全九首の第一首と第二首を連作としたものです。

「漢代の八分隷に拠り所を求め、錬度と抑揚に富む筆致で一貫され、結体にも工夫を凝らした情趣溢れる快作である。」と評されました。

奥村先生に作品への思いや、書との出会いなどについてお話を伺いました。

受賞したときのお気持ちをお聞かせください

実は、作品を提出する期限が迫っていたときに、筆を持てないほど手を痛めておりまして、作品が書けないかもしれないと思っていました。それでも何とか締め切りのギリギリに書き終えて、出すだけで精一杯という状況だったので、知らせを受けたときは信じられませんでした。サンスター国際賞の前身のオリベッティ国際賞の第42回展で竹石古谿先生が受賞されて、サンスター国際賞の第66回展には同門の吉田先生が受賞されました。今回はわたくしも同じ賞をいただくことになり、竹石先生に少しでも恩返しができたという気持ちになれて嬉しかったですね。受賞は吉田先生からお電話でお知らせいただきました。

楊柳枝を選ばれた理由をお聞かせください

新春に開催される書展なので、季節に合った春の漢詩を書きたいと思いました。楊柳枝は早春の景色をうたっているもので、桃の紅花、李の白花が咲きはじめる風情の中、人が相逢って親しく交流するさまが浮かぶ雅な詩です。

いつもなら、文字がなるべく被らないように気をつけているのですが、今回書いてみて改めてみて見ると二首の中に木偏の文字が10もあって驚きました。でも、その時点で、違うものを選び直すよりもこの漢詩で行こう、と決めて書きました。

作品を書くときに心がけていることはありますか

今回の作品に限らず、制作するときは新鮮な気持ちで取り組みます。日々様々なことがありますけれど、リフレッシュして気持ちを新たにしています。いつも取り組むのが遅くて切羽詰まって書く傾向があるので、それは改めたいと思いますが(笑)、筆を執るときは、静かな心で向かっていますね。線の強弱やリズム、白と黒の響き合い、大小織り交ぜながら「変化と統一」ということをいつも考えて書きます。

今回は2枚の連作になったので、2枚目の墨量が少なくならないように気をつけました。

長く続けている間には、気をつけていても上手くいかないこともあるんです。そのような時は、マンネリ化しないように発想の転換を試みることも大切にしています。

書道をはじめられたきっかけは

ここにわたくしが大切にしている一枚の写真があります。父の指導のもとで稽古をしている7歳ごろのものですが、家にはいつも茶道家だった父のもとにお弟子さんが来ていました。幼少から稽古の手伝いなどしていたものですから、将来は茶の湯の道へ進むのかな?と思っていました。転機となったのは、高校生のときでした。当時小樽に住んでおりまして、北海道内の大きな書展で高校の先輩が受賞された新聞記事を目にしたことがきっかけで書道をはじめました。私も字が上手くなりたいと憧れた些細なことがはじまりだったのですが、今から思えば、茶席の茶掛けが読めるようになりたいと思ったこともあったのかもしれません。その後、上京して竹石古谿先生の門下生となりました。

先生にとって書道とは

書道はとにかく奥が深くて、これは一生勉強ですね。書を通して生き方を教えられているといいますか、人生の学びそのものだと感じてきました。ここまで長く続けて来られたのは父の影響が大きいかもしれません。父は弱音を一切吐くことのない人で、そんな父から「何事も10年だよ」、忍耐と努力を忘れてはいけないという教えが心の中に常にありました。古典から何かを摑んで、様々な素材をどのように表現するのか。それはお料理にも似ていて、素材を最大限に活かして、味のバランスや調和を確かめながら整えていきますが、書もそのような味付けのプロセスを経て作品になっていきます。感覚を磨いていくことで上達していくもの。そして何より、何千年も前に生きた人との語り合うことができることも、書の魅力です。劉禹錫は中唐の詩人で、70歳で亡くなっていますが、その詩を書で、どう表現するかが、作品制作の醍醐味かなと思います。

これからの抱負についてお聞かせください

常に心掛けていることですが、機会あるごとに近代諸大家の作品を見たり、展覧会に足を運び、目習いを大切にしています。そして、古碑帖(こひじょう)を拠り所に、温故知新と言いましょうか臨書を通して模索しながら、さらに、絵や音楽、演劇など、様々な芸術に触れて吸収し自らの作品づくりにどのように生かすことができるのか常に考えています。舞台の間の取り方や遠近感、リズム、呼吸等共通点を見出し、少しでも格調高い作品が書けるようにと心に留めています。

インタビュー記事一覧

-

第79回日書展受賞者

石川昇玉先生

-

第78回日書展受賞者

奥村静香先生

-

第77回日書展受賞者

杉山玉秀先生

-

第76回日書展受賞者

鷹野理芳先生

-

第75回日書展受賞者

佐野玉帆先生

-

第74回日書展受賞者

佐伯司朗先生

-

第73回日書展受賞者

荒井智敬先生

-

第72回日書展受賞者

浅田聖子先生

-

第71回日書展受賞者

遠矢桂章先生

-

第70回日書展受賞者

名和玉芳先生

-

第69回日書展受賞者

木島永竣先生

-

第68回日書展受賞者

慶徳紀子先生

-

第67回日書展受賞者

萩原玉汀先生

-

第66回日書展受賞者

吉田菁風先生

-

第65回日書展受賞者

酒井美春先生

-

第64回日書展受賞者

齊田香住先生

-

第63回日書展受賞者

本橋郁子先生