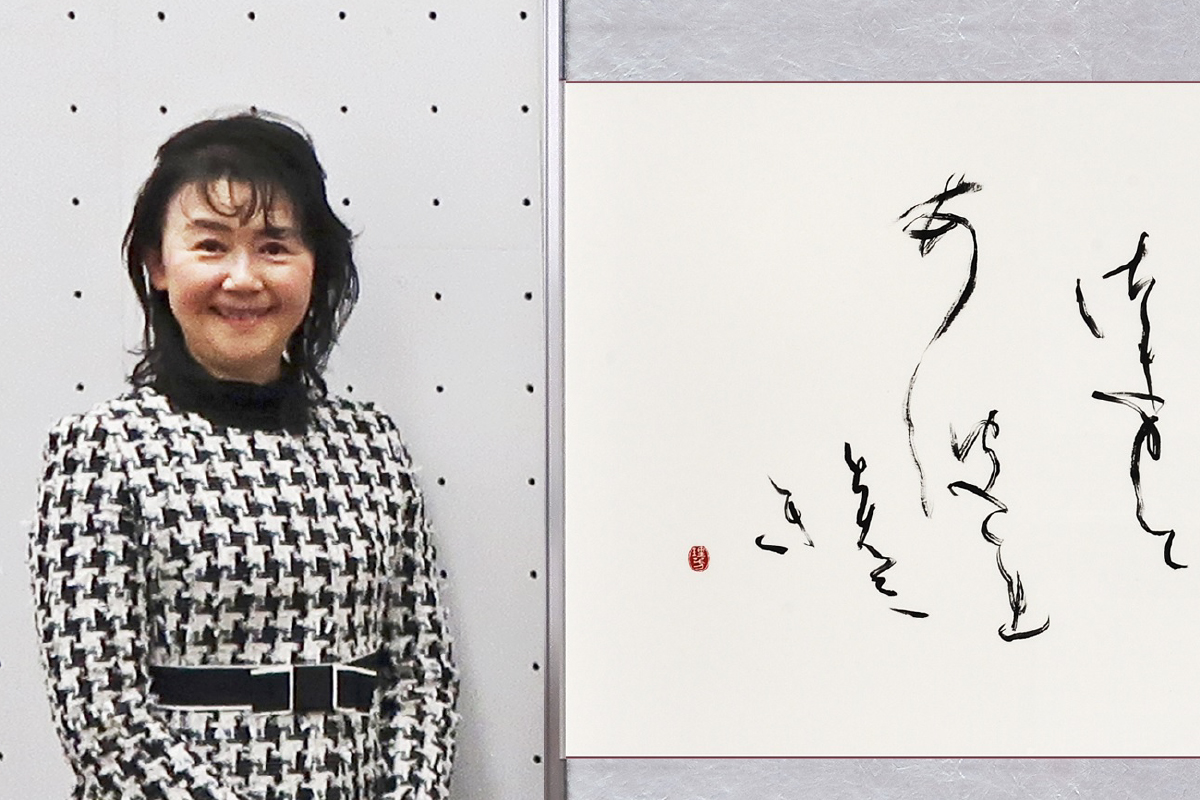

第70回日書展受賞者 名和玉芳先生

サンスター国際賞受賞 名和玉芳先生インタビュー

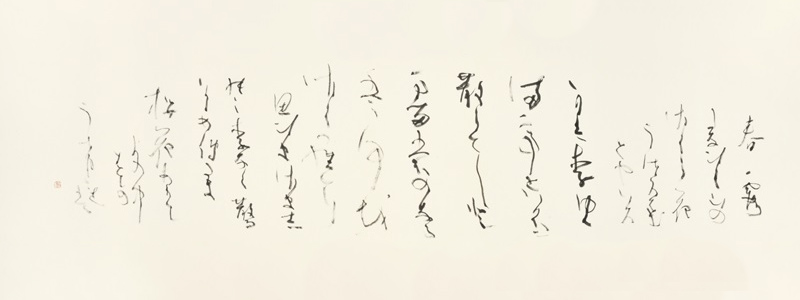

受賞作

古今和歌集 巻第二「春歌下」

春霞 たなびく山の 桜ばな うつろいはむとや 色かはりゆく

待てといふに 散らでしとまる ものならば 何を桜に 思ひまさまし

残りなく 散るぞめでたき 桜花 ありて 世の中 はての 憂ければ

今回の題材に『古今和歌集』を選ばれたのはどのような理由でしょうか?

師匠の小山やす子先生もよくお書きになるということもあって、今まで一番多く書いてきたものが古今和歌集でした。桜が大好きで、今回は「春歌」を選びました。この歌も何度も書いてきた歌のひとつです。

作品はどのように進められるのですか?

書き始めは静かに、しんになるところは行間も多めに取って、最後はリズムに変化をつけながら静かに閉じるといった、いわゆる散らし書きのスタイルで書いています。 大きな文字には墨は多くつけ過ぎない、墨色の濃度によってどのように間を取るのか、渇筆のバランス、また紙によっても墨色の見え方も違いますから、どのような筆を、どのような墨を選ぶか、全体の景色を考えながら書いていきます。

作品を書かれた際に苦心した点などはありますか?

今回の紙はいただいたものなのですが、試し書きをしてみると、とても書きやすかったので出展作品に使うことに決めました。原稿はあらかじめつくらず、本番の用紙を使って書いて全体のバランスを考えていきました。初めて書く大きさの紙だったことに加えて、いただいた紙は数に限りがありますから、その中で完成させなくてはならないプレッシャーはありました。けれど、今回は何とか書けたということでしょうか…(笑)

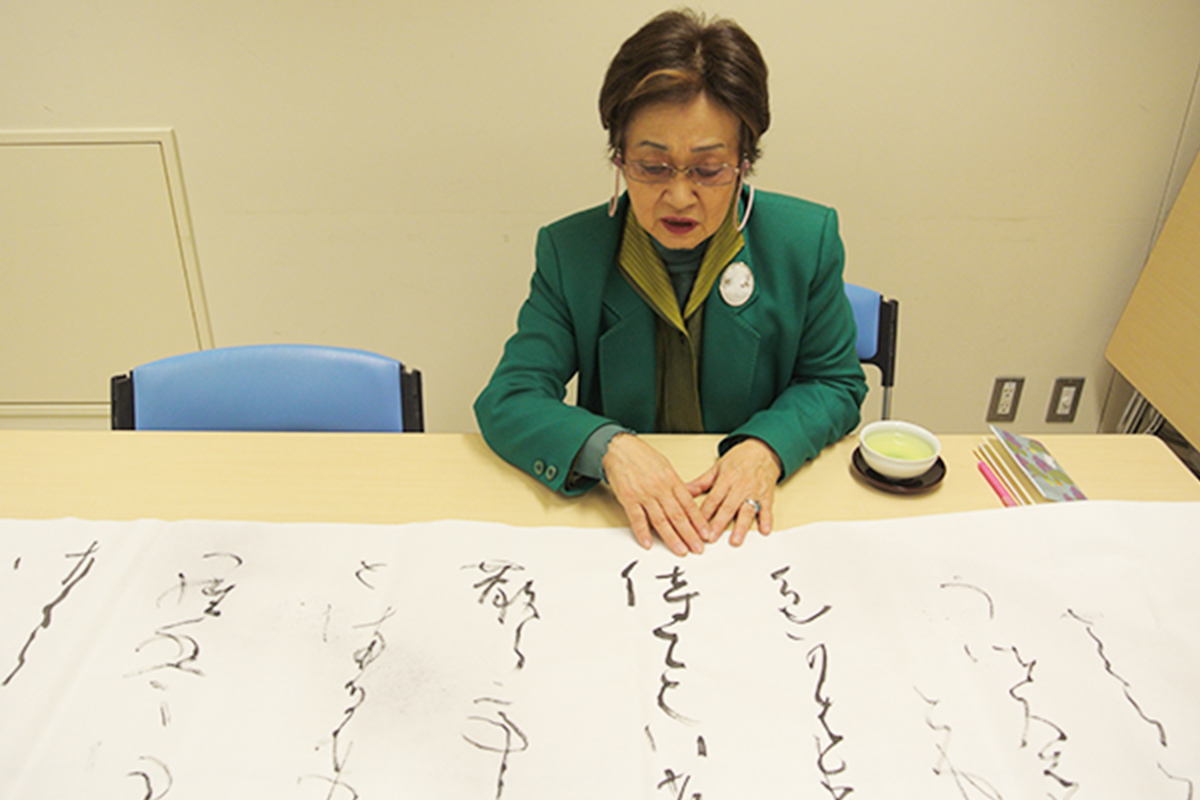

第70回日書展の会場にて大勢の観客が見守る中、席上揮毫をされる名和さん

今回の作品を表現される上で留意されたポイントはありますか?

はじめにも触れましたが、書きはじめは、静かにはじまって、盛り上がる山があり…という景色が好きで、これがある意味私のスタイルでもあります。ある日、家でとてもリラックスして半分夢うつつという状態でクラシック音楽を聴いているときに、スッとインスピレーションが降りてきたのが、このスタイルに結びついたきっかけだったように思います。

名和先生が書に出逢ったきっかけは?

私たちの若い頃は、一通りお茶やお花といったお稽古事をすることが当たり前の時代だったのですが、これまで書道を続けてこられたということは、やはり好きだったからなんでしょうね。高校生のときに正統派の大石隆子先生に最初に教えていただいたことが、書道の魅力を知るきっかけだったかもしれません。その後、知人のご紹介で幸いなことに、小山やす子先生に教えていただくことになりました。素晴らしい先生方とのご縁が、このように書道の道を歩む礎となっていると思います。

最後に今後の抱負をお聞かせください。

そもそも私は書の専門家になるつもりなどなくて、ただただ好きで書くことを続けてきたものですから…。今後の抱負といいますか、いつまで続けてゆけるか分かりませんが、書ける限りは、ただ精一杯作品に向き合ってゆきたいと思っています。

インタビュー記事一覧

-

第79回日書展受賞者

石川昇玉先生

-

第78回日書展受賞者

奥村静香先生

-

第77回日書展受賞者

杉山玉秀先生

-

第76回日書展受賞者

鷹野理芳先生

-

第75回日書展受賞者

佐野玉帆先生

-

第74回日書展受賞者

佐伯司朗先生

-

第73回日書展受賞者

荒井智敬先生

-

第72回日書展受賞者

浅田聖子先生

-

第71回日書展受賞者

遠矢桂章先生

-

第70回日書展受賞者

名和玉芳先生

-

第69回日書展受賞者

木島永竣先生

-

第68回日書展受賞者

慶徳紀子先生

-

第67回日書展受賞者

萩原玉汀先生

-

第66回日書展受賞者

吉田菁風先生

-

第65回日書展受賞者

酒井美春先生

-

第64回日書展受賞者

齊田香住先生

-

第63回日書展受賞者

本橋郁子先生