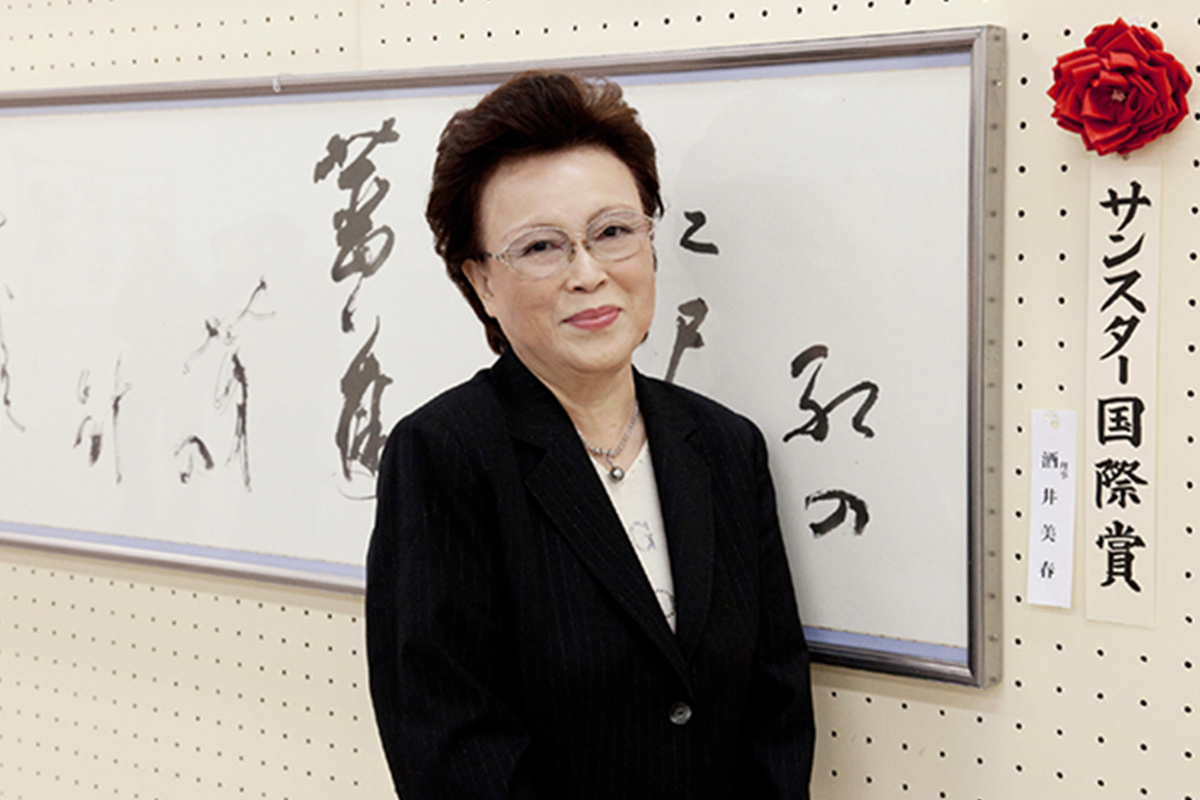

第65回日書展受賞者 酒井美春先生

サンスター国際賞受賞 酒井美春先生インタビュー

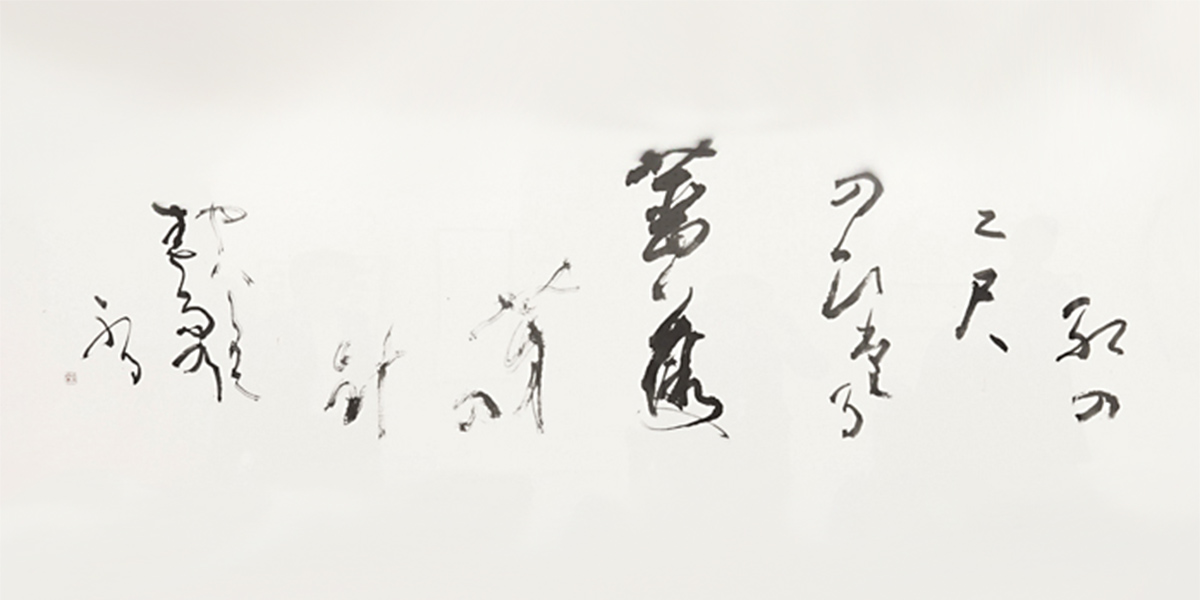

受賞作

正岡子規の俳句「紅の二尺のびたる薔薇の芽の針やわらかに春雨の降る」

今回受賞された正岡子規の俳句を題材に選んだのは、どのような理由ですか?

正岡子規にこだわったわけではありませんが、まず素材を考えた時、ふと、春美理事長が語る、故・飯島春敬先生の思い出話の中に“真紅の薔薇”を愛でられたこと、そして先生のお誕生日にはその真紅の薔薇の花が大きな花瓶いっぱいに生けられていた光景が目に浮かびました。私は「薔薇」の歌を書こうと決めました。薔薇の句は少なく、やっと正岡子規の句集に落ち着きました。

作品を書くうえで、苦心された点は?

いつものことですが、今回は特に紙ですね。紙にむかって筆をおろした時、墨のくい込み方で、潤・渇の変化、墨色等々、また、そこにリズム、筆勢が加わって、思い通りに表現できないもどかしさの中で、表現できたとき、作品が出来上がります。

これからも、試行錯誤しながら、勉強を続けてまいります。

表現の部分でのポイントは?

今回の展覧会は、会場の都合で紙のサイズが小さくなってしまいました。そこで少しでも作品が大きく見えるよう、横作品にしてみました。そして、先生の好きだった「薔薇」が書きたい一心で、「薔薇の芽」をポイントに盛り上げてみました。春敬先生のシャープな線と、鋭いタッチの線を狭い空間にいかに自分らしく表現できるか不安でしたけれど・・・。書作中、いくたびか春敬先生の厳しいお眼、やさしく包み込むようなお眼を感じました。きっと「しっかり書けよ」と天国からメッセージを送ってくださったのでしょう。先生には感謝でございます。

先生が書道を始められたきっかけは?

学生時代は漢字ばかりをしておりました。ある時、男性の体力には勝てない、と自分の限界を感じたとき、かな文字にひかれ、春敬先生に師事を仰ぎ、かな書道を究めたく、今日まで一生懸命がんばってまいりました。

書の面白さ、魅力はどんなところですか?

苦心して、考えて、書くのも楽しみの一つです。特に、古筆の臨書をするときは、自分がその雅の世界に入り込んで、色々な情景や想いを想像して書くことで、心が豊かになります。魅力ある字、生きた字を書きたいと、日々努力しております。

書くことに集中すればするほど楽しくて、私にとっては、書道は大変魅力あるときを過ごすことができます。

今後の抱負をお聞かせください。

書道を始めて苦節何十年、春敬先生のもと、書作家として大成するには、どれほどの勉強と努力が必要かを学びました。このことをしっかり受け止めて、今後の指導に努めてまいります。私もこれから、もっともっと精進して、創作活動に励んでまいりたいと思っております。

もう少し心にゆとりができてきましたら、夢でもいい、源氏物語を書いてみたい。現代にはない絵巻物語の雅の世界に浸って、新しい境地にたどり着きたいと夢見ております。

本当にありがとうございました。

酒井先生、改めて、受賞おめでとうございます。

インタビュー記事一覧

-

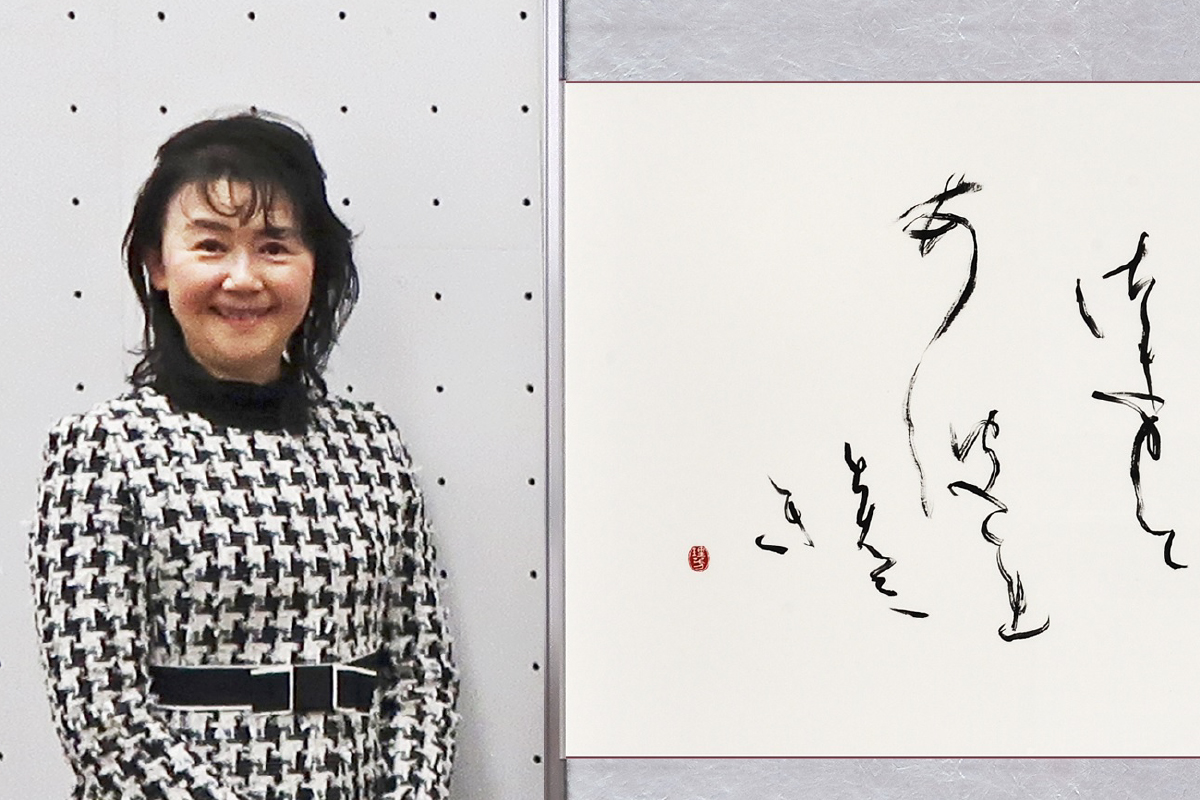

第79回日書展受賞者

石川昇玉先生

-

第78回日書展受賞者

奥村静香先生

-

第77回日書展受賞者

杉山玉秀先生

-

第76回日書展受賞者

鷹野理芳先生

-

第75回日書展受賞者

佐野玉帆先生

-

第74回日書展受賞者

佐伯司朗先生

-

第73回日書展受賞者

荒井智敬先生

-

第72回日書展受賞者

浅田聖子先生

-

第71回日書展受賞者

遠矢桂章先生

-

第70回日書展受賞者

名和玉芳先生

-

第69回日書展受賞者

木島永竣先生

-

第68回日書展受賞者

慶徳紀子先生

-

第67回日書展受賞者

萩原玉汀先生

-

第66回日書展受賞者

吉田菁風先生

-

第65回日書展受賞者

酒井美春先生

-

第64回日書展受賞者

齊田香住先生

-

第63回日書展受賞者

本橋郁子先生