2型糖尿病の方の口腔ケアと24時間の血糖管理に関する 研究論文が米国糖尿病学会機関誌『Diabetes Spectrum』に掲載

~歯間清掃習慣や歯の保持が24時間の安定した血糖と関連~

サンスターグループ(以下サンスター)と医療法人 南昌江内科クリニック/一般社団法人南糖尿病臨床研究センターとの共同研究により、歯間清掃習慣や歯の保持が血糖値の安定と関連することを示した研究論文が、米国糖尿病学会機関誌『Diabetes Spectrum』に掲載されることが決定し、オンラインで先行公開されました。

本研究は2023年5月の第66回日本糖尿病学会年次学術集会での発表に追加解析を行い、論文としてまとめました。2型糖尿病の方104名に対し、腕装着型センサーによる14日間のCGM(持続血糖測定)、血液検査、口腔衛生に関する調査を行い、これらの関連性を調べています。

今回の論文では、先の学会発表による歯間清掃習慣と血糖変動の関連性に加え、TIR(目標範囲時間)やGMI(血糖管理指標)など現在の糖尿病治療で重視される臨床指標についても解析を行い、定期的な歯科受診、歯みがきの回数、歯間清掃の頻度、残っている歯の本数の4項目から総合的に検証しました。その結果、週3回以上の歯間清掃を行っている方は、血糖値が一日を通じて低く、目標範囲にある時間が長いことが示されました。また歯が20本以上ある方のGMIが低いことが明らかになりました。

本研究論文が掲載される『Diabetes Spectrum』は、米国糖尿病学会(American Diabetes Association)の発行する糖尿病分野の専門誌です。糖尿病とともに生きる方一人ひとりに最適な治療や自己管理教育の向上を目指し、最新研究成果を実際の医療現場で活用できるように紹介しています。本研究成果により、日常的な歯間清掃や歯の保持が糖尿病管理において重要な役割を果たす可能性が示され、実際の医療現場での活用や、医科と歯科が連携した包括的な糖尿病ケアの広がりが期待されます。

<研究概要>

◆研究の背景・目的

糖尿病と歯周病は密接に関係し、歯周病治療により血糖管理指標HbA1c値が低下することが知られていますが、日常的な口腔ケア習慣と血糖管理の関連性については十分に解明されていませんでした。

近年普及したCGMにより、HbA1cの値では把握できない一日の詳細な血糖変動パターンやTIR(血糖が目標域70-180mg/dLに入った時間の割合)などの新しい指標が得られるようになりました。TIRは糖尿病合併症の発症・進展や死亡率と関連する血糖変動の"質"を示す重要な指標として注目されています。

そこで本研究では、2型糖尿病のある方の日常的な口腔ケア習慣とTIR等のCGM指標を含む血糖管理指標との関連性、さらにその作用機序として炎症の関与について検討しました。

◆対象者属性と方法

対象者: 15本以上の天然歯を有し、クリニック通院中の2型糖尿病のある方104名

研究デザイン: 横断的研究(2020年10月~2021年12月)

調査項目:

・アンケート調査:歯科通院状況、歯みがき回数、フロスや歯間ブラシを使った歯間清掃頻度、歯(天然歯)数など

・診療情報:年齢、HbA1c、BMI、2型糖尿病の罹病期間など

・血液・尿検査:空腹時血糖値、炎症マーカー(高感度CRP、IL-6、TNF-α)など

・CGM集計値: 2週間の連続血糖測定によるTIR、GMI(CGMの値からHbA1cに換算した値)など

<研究結果>

1. 口腔衛生習慣の実態と糖代謝指標との相関関係

参加者の定期歯科受診率は61.2%、1日2回以上の歯みがき実施率は78.4%、週1回以上の歯間清掃実施率は70.6%、平均歯数は25.0±3.6本でした。歯科受診の頻度が高いほどHbA1c・空腹時血糖値・BMIが低く、歯みがき頻度が高いほどBMI・高感度CRP・尿中アルブミン/クレアチニン比が低いことがわかりました。また、歯間清掃頻度が高いほど空腹時血糖・GMI・BMI・3つの炎症マーカーが低く、TIRが高くなり、全身性炎症との潜在的な関連性が示唆されました。

2. 口腔衛生状態(歯科通院、歯みがき頻度、歯間清掃頻度、歯数)による血糖管理指標の比較

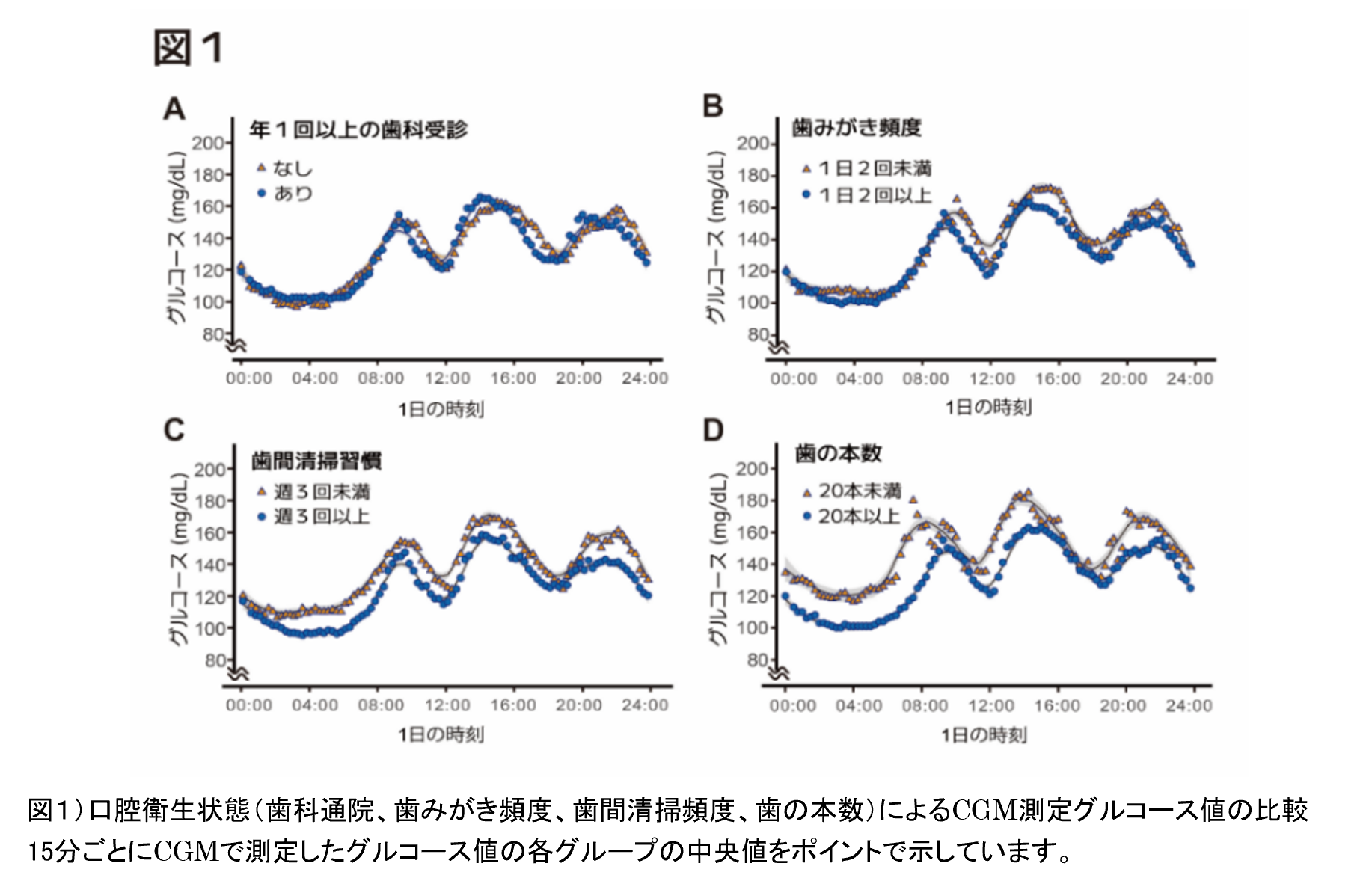

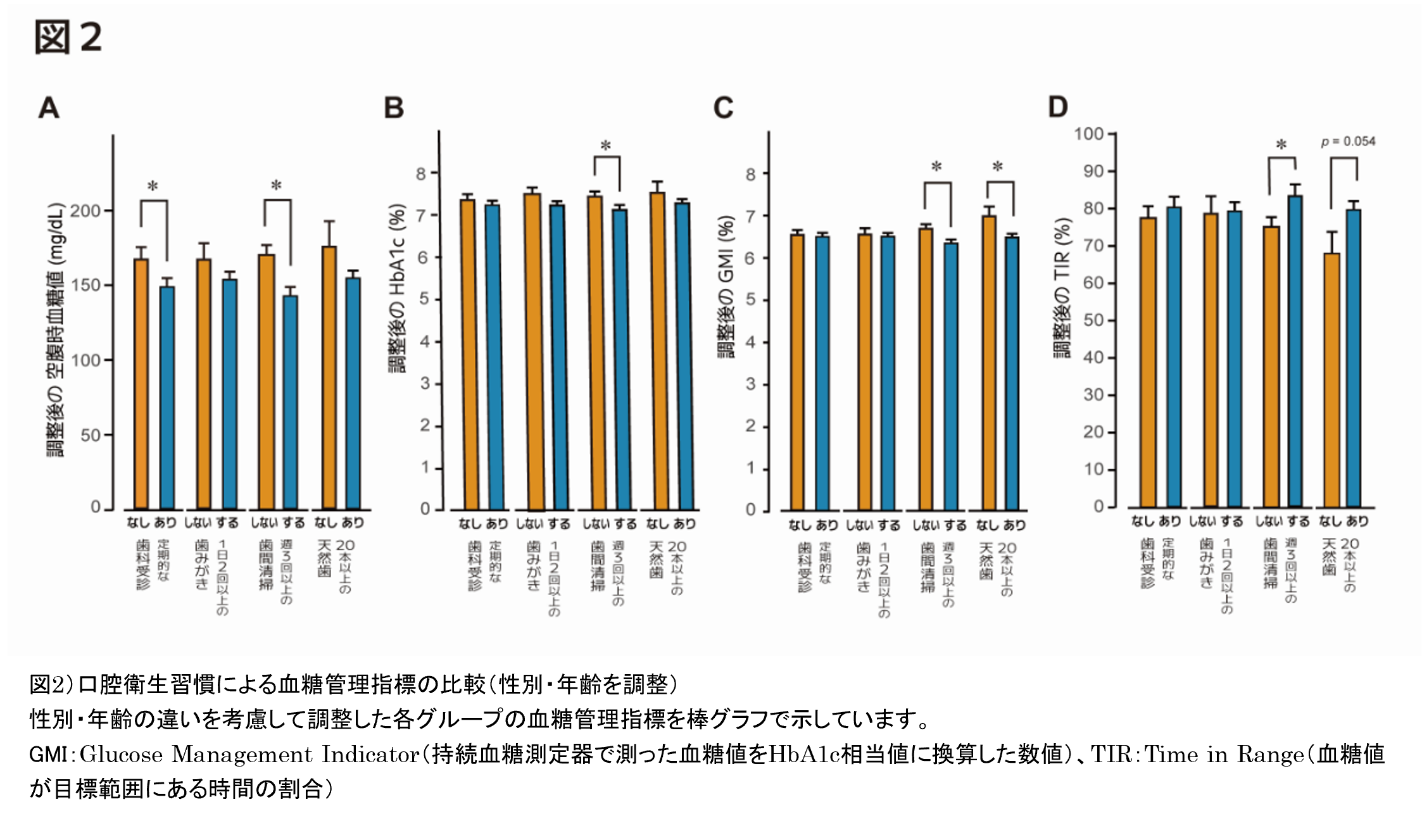

週3回以上の歯間清掃習慣がある人では、ない人に比べ、空腹時血糖値やHbA1cが低く、CGM指標においてもTIRが高く、GMIが低い値を示し、これらはすべて統計学的に有意でした。24時間のCGM測定値でも明確な差が認められ(図1)、性別・年齢調整後の解析でもそれらの項目には有意差が保持されました(図2)。

また、歯の数が20本以上ある人と20本未満(15-19本)の人の比較においても、24時間を通じての血糖(CGMのグルコースの値)に明確な違いがみられました(図1)。20本未満の人は全体の約1割と少数でしたが、血糖変動と強い関連性があることがわかりました。

3. 炎症を考慮した詳細解析

週3回以上の歯間清掃習慣は、各種炎症マーカーによる調整後でも、TIRやGMIの臨床目標達成と有意に関連し、炎症以外にその関係をつなぐ機序がある可能性が示されました。

<今後の展望>

本研究は横断的研究のため因果関係の特定には限界がありますが、日常的な口腔ケアや歯の保持が糖尿病管理において重要な役割を果たすことが示されました。令和6年の診療報酬改定では、医科において生活習慣病管理料の算定時に歯科受診勧奨が条件として組み込まれ、歯科では歯周病安定期治療のハイリスク加算が糖尿病の病態によって算定されるなど、医科歯科連携の重要性が制度面でも明確に位置づけられました。今回の研究成果も踏まえ、医科歯科連携による専門治療の推進とともに、一人ひとりが実践できる口腔ケアの普及により糖尿病とともに生きる人々のQOL向上や健康の増進に寄与することが期待されます。

<研究結果に関するコメント>

医療法人 南昌江内科クリニック 糖尿病専門医

一般社団法人 南糖尿病臨床研究センター センター長

前田 泰孝(まえだ やすたか)先生

管理栄養士を中心として行った、日常の口腔衛生習慣と血糖管理状況の深い関係性を示す研究です。 患者の歯周病に対する理解度を確認する大変良い機会にもなり、実際に歯科通院され、JADEC(日本糖尿病協会)連携手帳の歯科欄に記載をしてもらう方が増えました。

看護師さんもオーラルフレイルチェックシートを活用した糖尿病の高齢化対策を始めるなど、この研究を行ったこと自体にも医科歯科連携の機運を高める意義があったと思います。

<論文タイトルと著者>

・タイトル:Oral hygiene practices and glucose profiles assessed through continuous glucose monitoring in adults with type 2 diabetes

・著者:Kayo Harada, Yasutaka Maeda, Dan Sekiguchi, Atsushi Ishikado, Mayu Hayashi Suzuki, Ayumi Tamura, Masae Minami

掲載誌:Diabetes Spectrum

DOI:https://doi.org/10.2337/ds25-0015

【医療法人 南昌江内科クリニックについて】

南昌江内科クリニックは、福岡市の糖尿病専門クリニックです。「患者さんに安心して快適に、治療を無理なく継続していただける」ことを目指し、糖尿病とともに生きる方の人生を考え、元気を発信することをモットーとしています。日々進歩する医療技術を理解し、個々の体質と人生観に合った最適な医療を提供しています。

HP: https://www.minami-cl.jp/

【一般社団法人 南糖尿病臨床研究センターについて】

クリニックの診療現場から生まれるリアルワールドデータを活用し、新しい治療法の開発を行う研究機関です。患者さん、医療従事者、大学・企業との連携により、得られた知見を実際の医療として患者さんに還元し、一人ひとりに最適化された糖尿病治療の実現を追求しています。

HP: https://www.minami-cl.jp/crcd/

【サンスターグループについて】

サンスターグループは、持株会社サンスターSA(スイス・エトワ)を中心に、オーラルケア、健康食品、化粧品など消費者向けの製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・スイスSA(スイス)と、自動車や建築向けの接着剤・シーリング材、オートバイや自動車向け金属加工部品などの産業向け製品・サービスをグローバルに統括するサンスター・シンガポールPte.Ltd.(シンガポール)を中核会社とする企業グループです。

100年mouth 100年health

人生100年時代、サンスターが目指すのは、お口の健康を起点とした、全身の健康と豊かな人生。毎日習慣として行う歯みがきなどの口腔ケアは、お口の健康を守り、そして全身の健康を守ることにもつながっています。100年食べ、100年しゃべり、笑う。一人ひとり、自分らしく輝いた人生、豊かな人生を送るためにも、お口のケアを大切にしていただきたいと考えています。今後もお口の健康を起点としながら全身の健康に寄与する情報・サービス・製品をお届けすることで、人々の健康寿命の延伸に寄与することを目指していきます。

〈本件に関するマスコミからのお問い合わせ先〉

サンスターグループ 広報部 MAIL: sunstarpr@jp.sunstar.com

〒105-0014東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル21階 https://jp.sunstar.com/